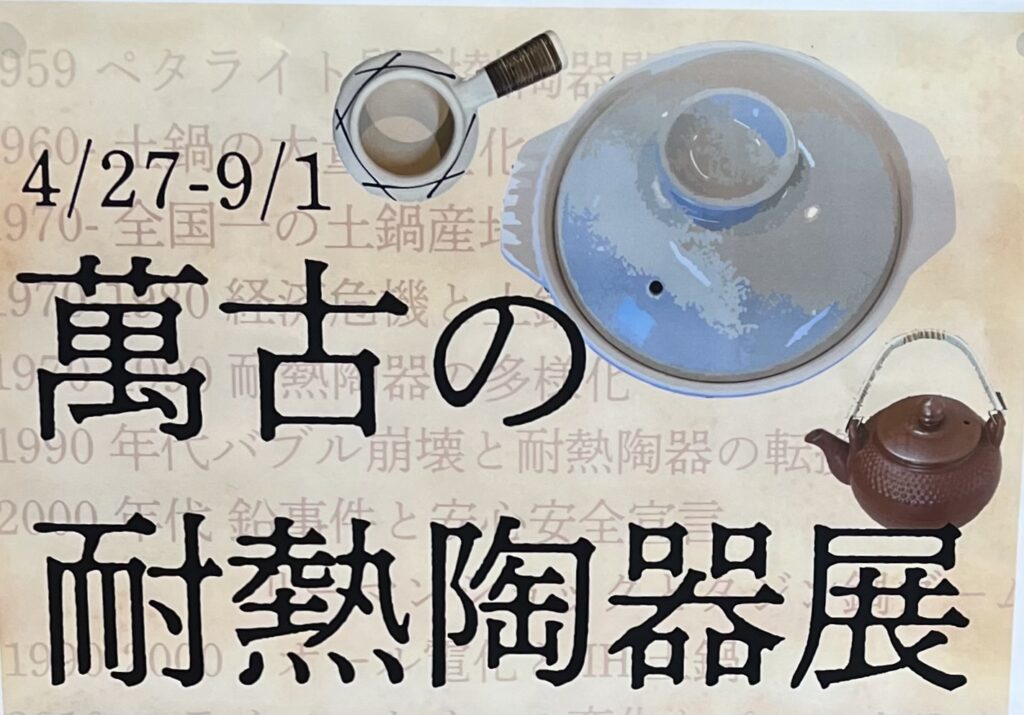

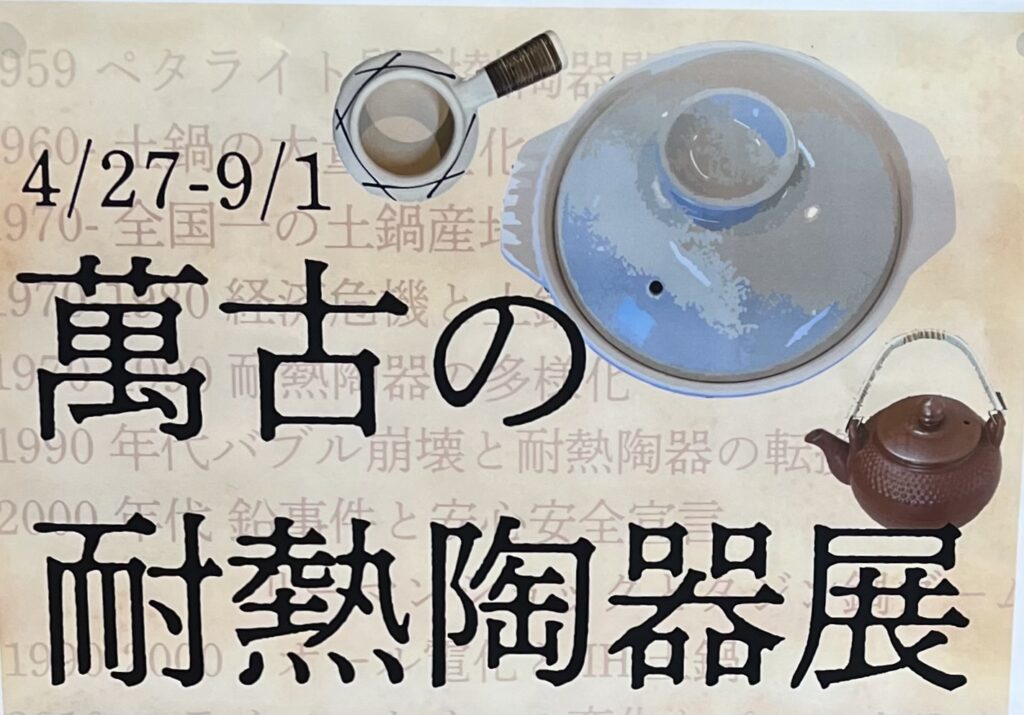

萬古の耐熱陶器展が始まっております。先週の「ばんこ祭り」にお出かけくださったお客様にもご覧いただくことができました。今日は製品までは、写真撮りできそうもありません。次回からに土鍋をどっさり!!ですね。でもでも またまた勉強、勉強です。

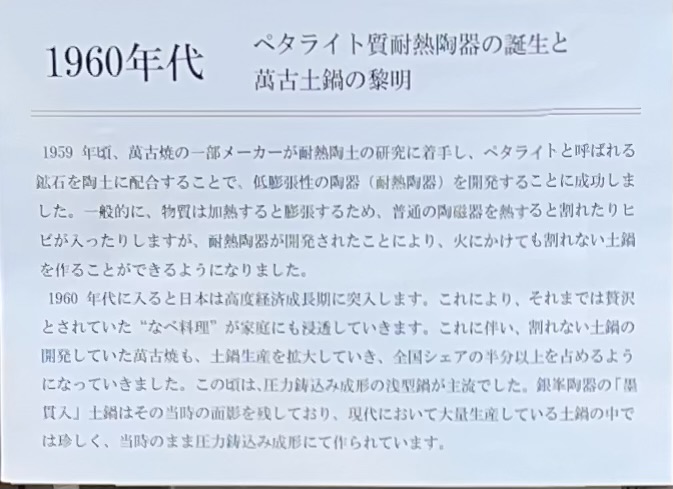

1960年代 割れない土鍋の誕生

1970年代 土鍋の名産地へ 全国一

1972年 「花三島」誕生

1970年代から1980年代

経済危機による輸出産業の縮小と土鍋生産の隆盛

1970−1990年代 耐熱陶器の多様化

1990年代 バブル崩壊と耐熱陶磁器の転換期

1990−2000年代 オール電化とIH土鍋

今日でも改良は続行しています。

2000年代 鉛毒事件と安心安全宣言

リーマンショックとタジン鍋ブーム

2010年代〜

ライフスタイルの変化とパーソナライズ〜調理してそのまま食卓へ

単なる調理道具ではなく、キッチンとテーブルを繋ぐうつわとして進化し始めます。

1960年代から、耐熱陶器の移り変わりを、8区分しての展示になっております。

時代の変遷とともにライフスタイルが代わり、価値の変容からも暮らし方が変化していく、その暮らしの一こま一こまからの変化で調理器具に求めるもの、コトが変化する。

その時々の人々の暮らしの中でのニーズに答え、自在に姿を変えていく・・・四日市萬古焼の本質がこの土鍋の変化、進化を見ていてもよくわかります。

もう少しわかりやすい解説文を作って、子供達にもわかってもらえるようにしたいなあ、というのが写真を撮って、解説を読んだグランマの思いです。

地場産業である萬古焼をこの地域の子供達は小学校3年生で学びます

次代に繋げる仕組みの一つは子供達に識ってもらうこと、そう思っています。